BROS(生物遠隔監視システム)実験

1.実験の目的

有線1Km以上の距離による映像の鮮明さ。

現場におけるBROSの映像保存の可能性。

その他

2.実験結果距

離減衰に関しては、500m~1400mの間で100mピッチの映像を確認した。1400mの映像は、500mの映像と比較して遜色がなかった。

映像の保存は、DVDデッキおよびPCのHDDへ保存する方法で行った。

両者とも問題なく映像の保存が可能であった。

保存したデータをDVDディスクへ書き込む時間は、PCに保存したデータの方が早かった。

降雨による影響は、カメラレンズに水滴が付着することにより、特に夜間撮影時に赤外線が水滴に乱反射し映像を乱すことが判明した。

赤外線照射装置とカメラが一体化したものは、カメラ全面の保護ガラスに付着した微細な粒子に赤外線が反応し映像の鮮明さが失われる。

記念館内に設置したシステム

(モニタ画像は鳥の巣箱内部)

CCDカメラを設置した巣箱

巣箱に設置したCCDカメラ

山中に埋設中のケーブル

埋設部分と地這線部分

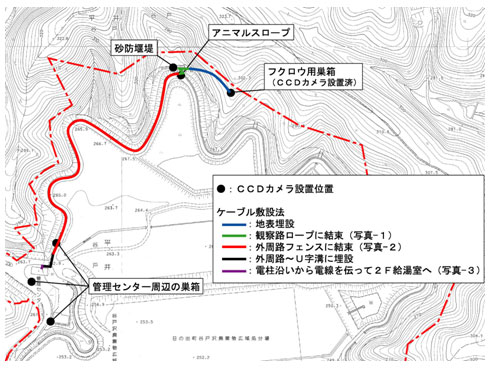

実験計画図

計画と実施の相違点

1.CCDカメラ設置位置と設置台数

アニマルスロープカメラの位置は、外周水路下流側のアニマルスロープとした。

管理センター周辺の巣箱のカメラ設置位置は、2カ所とした。予定の南側の位置には設置せず。

2.ケーブルの延長

アニマルスロープのケーブル敷設延長を7C-800mとした。

フクロウの巣箱用は、7C-100mを埋設、地這、架空で設置。

管理センター周辺の巣箱は、7C-100mを暗渠内添架、フェンス添架で設置。

同5C-100mを側溝内に設置。

夜間赤外線撮影のカメラ映像(タヌキ)

昼間のカメラ映像

赤外線照射時のカメラ

池に設置したカメラ

サンショウウオの観察

サンショウウオ卵嚢のカメラ映像

ケーブルの損傷

2005年05月09日21:10に映像録画が終了した後、10日10:00の予約画像が録画されていなかった。ケーブルの損傷が考えられた。

ブースタまで信号が送られていることから、カメラ側の損傷と考えられた。

ブースタからでているケーブルが保護ケースから出た部分にかじり後が発見された。

傷は10cmの範囲にわたり、1カ所の傷が芯線を損傷し致命傷となっていた。

傷の跡から、小型のネズミと思われる。

3.実験結果の映像

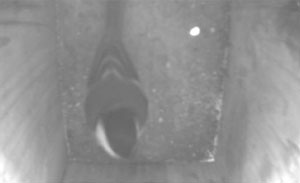

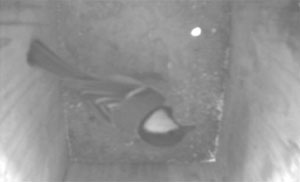

4.1鳥の巣箱観察

巣箱の観察は、高感度小型CCDカメラを使用。

映像の録画は、4月12日~5月30日の延べ49日間実施した。

設置したCCDカメラは2台で、巣箱Aの録画が7:00~7:10、巣箱Bの録画が7:20~7:30とした。

録画装置までの距離は、両者とも100mであるが、ケーブルは、巣箱Aで5C、巣箱Bで7Cとした。

シジュウカラが訪れた巣箱は、巣箱Bで、4月16日である。また、1個の卵が確認されたのは、5月3日である。

4.2アニマルスロープ観察

アニマルスロープの観察は、赤外線照装置付きCCDカメラを使用。

映像の録画は、夜間を主力に4月12日~22日および5月26日~29日迄の15日間実施した。

設置したカメラは1台で、録画時間は20:00~4:00の間の2~4時間とした。

装置までの距離は、1300mとした。

記録された動物は、タヌキ、テン、ハクビシンで、ほとんど毎晩出現している。

4.3トウキョウサンショウウオの成長記録

トウキョウサンショウウオの観察は、赤外線照装置付きCCDカメラを使用。

トウキョウサンショウウオの成長記録は、4月23日~5月25日の内30日間とした。3日間は、ケーブル損傷の修理に要した。

装置までの距離は、1000mとした。

4.4トウキョウサンショウウオの生態記録

観察は、水中ビデオカメラを使用し、アウトプットを使用して映像を送信。水中ビデオカメラの電源は、バッテリーとした。

撮影は、5月30日に行い、撮影時間は1時間とした。

DVDに編集した映像は、撮影対象の動きを捉えた部分を編集したものである。

装置までの距離は、1000mとした。

生態撮影に使用した水中カメラ

撮影に協力してくれた

トウキョウサンショウウオの幼生

映像記録

●トウキョウサンショウウオの卵のうを補食するアライグマ

アライグマがトウキョウサンショウウオの卵のうを補食している映像が撮影され、NHKのニュースでも放映された。

●魚道を遡上する魚の映像